衛生管理者試験を受験するのであれば、過去問(公表問題)を必ず解いておく必要があります。

今回は、日本で一番衛生管理者試験に詳しい衛生管理者マスターの私ヒロヤが、衛生管理者試験第一種・第二種の過去問(公表問題)100問を無料で公開します。

すべての過去問(公表問題)にわかりやすい解答・解説を付けているので、衛生管理者試験を受験予定の人はぜひ解いてみてください。

ちなみにですが、衛生管理者にはたった10時間の勉強で合格できる方法があります。

これさえあれば限りなく少ない努力で合格に大きく近づきます。

これは私が5年以上も衛生管理者の研究を続ける中で生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。

興味ある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてください。

過去問題(令和7年4月 公表問題)

まずは令和7年4月の過去問題(公表問題)をご紹介します。

関係法令(有害業務に係るもの)

【過去(公表)問題1】

常時 600 人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、600 人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数含まれているが、試験研究の業務はなく、他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

深夜業を含む業務 …………………………………………300 人

多量の低温物体を取り扱う業務 …………………………100 人

特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務 ……… 20 人

(1)衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。

(2)衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければなら

ない。

(3)衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者としなければならない。

(4)産業医としての法定の要件を満たしている医師で、この事業場に専属でないものを産業医とし

て選任することができる。

(5)特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。

【解答&解説】

正解=2

(1)正しい:「500 人を超え 1,000 人以下の事業場」に該当する。安衛則第7条(衛生管理者の選任)第1項④。

(2)誤り:「多量の低温物体を取り扱う業務に 100 人が常時従事している事業場」「特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務に 20 人が常時従事している事業場」は、衛生工学衛生管理者の選任要件には該当しない。安衛則第 7 条(衛生管理者の選任)第 1 項⑥。

(3)正しい:「常時 500 人を超え、多量の低温物体を取り扱う業務に 30 人以上が常時従事している事業場」は、少なくとも1人を専任の衛生管理者に選任しなければならない。安衛則第 7 条(衛生管理者の選任)第 1 項⑤ロ。

(4)正しい:「深夜業を含む業務に常時 500 人以上の労働者を従事させる事業場」に該当しない。安衛則第 13 条(産業医の選任等)第 1 項③。

(5)正しい:特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務は、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。安衛令第 6 条(作業主任者を選任すべき作業)第 1 項⑱。

【過去(公表)問題2】

次の設備又は装置のうち、法令に基づく定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていないものはどれか。

(1)鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融を行う屋内の作業場所に設置した局所排気装置

(2)セメントを袋詰めする屋内の作業箇所に設置した局所排気装置に設けた除じん装置

(3)トルエンを用いて洗浄を行う屋内の作業場所に設置したプッシュプル型換気装置

(4)弗化水素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設置した排ガス処理装置

(5)硫酸を取り扱う特定化学設備

【解答&解説】

正解=5

(1)1年以内ごとに1回:鉛則第 35 条(局所排気装置等の定期自主検査)第 2 項①

(2)1年以内ごとに1回:粉じん則第 17 条(局所排気装置等の定期自主検査)第 2 項①。

(3)1年以内ごとに1回:有機則第 20 条の 2(プッシュプル型換気装置の定期自主検査)第 2 項。

(4)1年以内ごとに1回:特化則第 30 条(定期自主検査)第 1 項③。

(5)2年以内ごとに1回:特定化学設備の定期自主検査は、2年以内ごとに1回とされている。特化則第 31 条(定期自主検査)第 1 項①。

【過去(公表)問題3】

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。

(1)潜水器

(2)一酸化炭素用防毒マスク

(3)ろ過材及び面体を有する防じんマスク

(4)放射性物質による汚染を防止するための防護服

(5)排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

【解答&解説】

正解=4

安衛法第 42 条(譲渡等の制限)、安衛令第 13 条(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)。

(1)~(3)(5)該当する。

(4)該当しない:防護服は該当しない。

【過去(公表)問題4】

次の免許のうち、労働安全衛生法令に定められていないものはどれか。

(1)潜水士免許

(2)高圧室内作業主任者免許

(3)エックス線作業主任者免許

(4)石綿作業主任者免許

(5)ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許

【解答&解説】

正解=4

安衛法第 14 条(作業主任者)、安衛則第 16 条(作業主任者の選任)及び別表第1。

(1)~(3)(5)規定されている。

(4)定められていない:石綿作業主任者は、技能講習を修了した者に交付される修了証がその資格を証明する文書であり、免許ではない。

【過去(公表)問題5】

労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうちどれか。

(1)著しい騒音を発する一定の屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。

(2)硫化水素濃度が5ppmを超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

(3)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。

(4)屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。

(5)著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない

【解答&解説】

正解=2

(1)正しい:安衛法第 65 条(作業環境測定)第 1 項、安衛令第 21 条(作業環境測定を行うべき作

業場)第 1 項③、第 590 条(騒音の測定等)第 1 項。

(2)誤り:「5ppm を超える」⇒「10ppm を超える」。安衛則第 585 条(立入禁止等)第 1 項④。

(3)正しい:安衛則第 592 条の 2(ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定)第 1 項。

(4)正しい:安衛則第 608 条(ふく射熱からの保護)第 1 項。

(5)正しい:安衛則第 614 条(有害作業場の休憩設備)。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

【過去(公表)問題6】

特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、法令に基づき実施した措置に関する次のAからEの記録等について、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、定められているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

A 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の定期自主検査の記録又はその写し

B 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し

C 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し

D 特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業に係る特定化学物質作業主任者の選任の記録又はその写し

E 特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し

(1)A,B,D

(2)A,C,D

(3)A,C,E

(4)B,C,E

(5)B,D,E

【解答&解説】

正解=4

特化則第 53 条第 1 項。

A:定められていない。

B:定められている:特化則第 53 条②。

C:定められている:特化則第 53 条①。

D:定められていない。

E:定められている:特化則第 53 条③。

したがって、BとCとEが定められているものの組み合わせとなる。

【過去(公表)問題7】

労働安全衛生法において、譲渡し、又は提供するときに名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物(以下「表示対象物質」という。)の表示の方法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)表示対象物質を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供するときはその容器又は包装に名称等を表示しなければならない。

(2)表示対象物質を容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときは、その包装に名称等を表示しなければならない。

(3)表示対象物質を容器に入れ、又は包装する以外の方法により譲渡し、又は提供するときは、表示すべき事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。

(4)容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項等のうち名称以外のものについては、これらを印刷した票箋を容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。

(5)表示対象物質を原材料等として新規に採用し、又は変更するときは、当該物質による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

【解答&解説】

正解=2

(1)正しい:安衛法第 57 条(表示等)第 1 項①。

(2)誤り:「その包装に」⇒「その容器に」。表示対象物質を容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときは、その容器に名称等を表示しなければならない。安衛法第 57 条(表示等)第1 項①。

(3)正しい:安衛法第 57 条の 2(文書の交付等)第 1 項②。

(4)正しい:安衛則第 32 条(名称等の表示)。

(5)正しい:安衛則第 34 条の 2 の 7(リスクアセスメントの実施時期等)。

【過去(公表)問題8】

酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の硫化水素の濃度を測定しなければならない。

(2)し尿を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。

(3)酸素又は硫化水素の濃度が法定の基準を満たすようにするために酸素欠乏危険作業を行う場所を換気するときは、純酸素を使用してはならない。

(4)労働者が酸素欠乏症等にかかったときは、遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。

(5)酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。

【解答&解説】

正解=1

(1)誤り:「硫化水素」⇒「酸素」。硫化水素を測定するのは第二種酸素欠乏危険作業。酸欠則第 2条(定義)、酸欠則第 3 条(作業環境測定等)第 1 項。

(2)正しい:酸欠則第 25 条の 2(設備の改造等の作業)。

(3)正しい:酸欠則第 5 条(換気)第 2 項。

(4)正しい:酸欠則第 29 条(事故等の報告)。

(5)正しい:酸欠則第 8 条(人員の点検)第 1 項。

【過去(公表)問題9】

次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。

(1)チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定。

(2)放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分についての外部放射線による線量当量の測定。

(3)常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定。

(4)溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温湿度及びふく射熱の測定。

(5)通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定。

【解答&解説】

正解=3

安衛令第 21 条(作業環境測定を行うべき作業場)、作環法第 2 条(定義)第 1 項第 3 号(指定作業場)、作環法第 3 条(作業環境測定の実施)第 1 項。

(1)(2)(4)(5)作業環境測定を行わなければならないものであるが、指定作業場ではないため、該当しない。

(3)屋内でセメントを袋詰めする作業は特定粉じん作業であり指定作業場に該当し作業環境測定士の測定が測定を実施しなければならない。

【過去(公表)問題10】

労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、所轄労働基準監督署長への届出を行うとき、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限されない業務は、次のうちどれか。

(1)著しく暑熱な場所における業務。

(2)ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務。

(3)ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務。

(4)土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務。

(5)削岩機、 鋲びょう打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務。

【解答&解説】

正解=3

(1)制限される:労基則第 18 条(労働時間延長の制限業務)第 1 項①。

(2)制限される:労基則第 18 条(労働時間延長の制限業務)第 1 項⑧。

(3)制限されない。

(4)制限される:労基則第 18 条(労働時間延長の制限業務)第 1 項④。

(5)制限される:労基則第 18 条(労働時間延長の制限業務)第 1 項⑥。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

労働衛生(有害業務に係るもの)

【過去(公表)問題11】

厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)リスクアセスメントの基本的手順のうち最初に実施するのは、労働者の就業に係るリスクアセスメント対象物による危険性又は有害性を特定することである。

(2)リスクの見積りに当たっては、過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もる。

(3)リスクアセスメント対象物による疾病について、当該物質への労働者のばく露濃度等を測定し、ばく露量をばく露限界と比較しリスクを見積もる場合、ばく露限界としては、管理濃度が最も適している。

(4)リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討では、作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策よりも局所排気装置の設置等の衛生工学的対策を優先する。

(5)リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討に当たっては、より優先順位の高い措置を実施することにした場合であって、当該措置により十分にリスクが低減される場合には、当該措置よりも優先順位の低い措置の検討は必要ない。

【解答&解説】

正解=3

(1)(2)(4)(5)正しい。

(3)誤り:「管理濃度」⇒「許容濃度」。

【過去(公表)問題12】

化学物質とその常温・常圧(25℃、1気圧)での空気中における状態との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。

ただし、ガスとは、常温・常圧で気体のものをいい、蒸気とは、常温・常圧で液体又は固体の物質が蒸気圧に応じて揮発又は昇華して気体となっているものをいうものとする。

(1)ホルムアルデヒド…………………ガス

(2)塩素…………………………………ガス

(3)塩化ビニル…………………………ガス

(4)二酸化硫黄…………………………蒸気

(5)二硫化炭素…………………………蒸気

【解答&解説】

正解=4

(1)~(3)(5)正しい。

(4)誤り:「蒸気」⇒「ガス」。

【過去(公表)問題13】

有機溶剤に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)有機溶剤の蒸気は、空気より重いため、地下室やピットなどの通気が不十分な場所では滞留しやすい。

(2)有機溶剤は、全て脂溶性があるほか、揮発性及び引火性があるものが多い。

(3)有機溶剤による障害のうち、皮膚や粘膜の症状には、皮膚の角化、結膜炎などがある。

(4)低濃度の有機溶剤の繰り返しばく露では、頭痛、めまい、記憶力減退、不眠などの不定愁訴がみられる。

(5)メタノールによる障害として顕著なものは、網膜微細動脈瘤を伴う脳血管障害である

【解答&解説】

正解=5

(1)~(4)正しい。

(5)誤り:「網膜微細動脈瘤を伴う脳血管障害」⇒「視神経障害」。網膜微細動脈瘤を伴う脳血管障害は、二硫化炭素による健康障害。

【過去(公表)問題14】

電離放射線による健康影響に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)電離放射線の被ばくによる生体への影響には、身体的影響と遺伝的影響がある。

(2)電離放射線の被ばくによる身体的影響のうち、白内障は晩発障害に分類される。

(3)電離放射線に被ばく後、数週間程度までに現れる造血器系障害は、急性障害に分類される。

(4)電離放射線の被ばくによる発がんと遺伝的影響は、確率的影響に分類され、症状の程度は線量に依存する。

(5)造血器、生殖腺、腸粘膜など頻繁に細胞分裂している組織・臓器は、電離放射線の影響を受けやすい。

【解答&解説】

正解=4

(1)~(3)(5)正しい。

(4)誤り:「症状の程度は線量に依存する」⇒「被ばく線量が増えるほど発生率が高まる」。

【過去(公表)問題15】

金属などによる健康障害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)カドミウム中毒では、上気道炎、肺炎、腎機能障害などがみられる。

(2)鉛中毒では、貧血、末梢神経障害、腹部の疝痛などの症状がみられる。

(3)砒素中毒では、角化症、黒皮症などの皮膚障害、鼻中隔穿孔などの症状がみられる。

(4)ベリリウム中毒では、接触皮膚炎、肺炎などの症状がみられる。

(5)マンガン中毒では、指の骨の溶解、肝臓の血管肉腫などがみられる。

【解答&解説】

正解=5

(1)~(4)正しい。

(5)誤り:「指の骨の溶解、肝臓の血管肉腫など」⇒「筋のこわばり、ふるえ、歩行困難などの神経障害」。指の骨の溶解、肝臓の血管肉腫などは、塩化ビニルの健康障害。

【過去(公表)問題16】

作業環境における有害要因による健康障害に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)マイクロ波は、赤外線より波長が短い電磁波で、照射部位の組織を加熱する作用がある。

(2)全身振動障害では、レイノー現象などの末梢循環障害や手指のしびれ感などの末梢神経障害がみられ、局所振動障害では、関節痛などの筋骨格系障害がみられる。

(3)熱けいれんは、大量の発汗時に水を補給することで血中の塩分濃度が低下することによって生じ、こむら返り、立ちくらみなどもみられる。

(4)減圧症は、潜函作業者や潜水作業者などに発症するもので、高圧下作業からの減圧に伴い、血液中や組織中に溶け込んでいた二酸化炭素の気泡化が関与して発生し、皮膚のかゆみ、関節痛、神経の麻痺などの症状がみられる。

(5)けい肺は、鉄、アルミニウムなどの金属粉じんによる肺の線維増殖性変化で、けい肺結節という線維性の結節が形成される。

【解答&解説】

正解=3

(1)誤り:「波長が短い電磁波」⇒「波長が長い電磁波」。

(2)誤り:選択肢はすべて局所振動障害。全身振動障害では、腰痛などの脊柱障害を起こすことがある。

(3)正しい。

(4)誤り:「二酸化炭素」⇒「窒素」。

(5)誤り:「鉄、アルミニウムなどの金属粉じん」⇒「鉱物性粉じんに含まれる遊離けい酸を吸入すること」。病状が進行すると胸部エックス線写真でみられる粒状影をけい肺結節という。

【過去(公表)問題17】

化学物質による健康障害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)一酸化炭素による中毒では、ヘモグロビン合成の障害による貧血、溶血などがみられる。

(2)二酸化窒素による健康障害では、肺水腫、気管支炎などがみられる。

(3)シアン化水素による中毒では、細胞内での酸素利用の障害による呼吸困難、けいれんなどがみられる。

(4)硫化水素による健康障害では、脳神経細胞の障害による意識消失、呼吸麻痺などがみられる。

(5)弗化水素による慢性中毒では、骨の硬化、斑状歯などがみられる。

【解答&解説】

正解=1

(1)誤り:「ヘモグロビン合成の障害による貧血、溶血などがみられる。」⇒「赤血球中のヘモグ

ロビンと強く結合し、体内組織の酸素欠乏状態を引き起こす」。

(2)~(5)正しい。

【過去(公表)問題18】

厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に基づく作業環境測定及びその結果の評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)作業環境測定を実施する場合の単位作業場所は、労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布の状況などに基づいて設定する。

(2)許容濃度は、有害物質に係る作業環境の状態を、単位作業場所ごとにその作業環境測定結果から評価するための指標として定められている。

(3)A測定は、単位作業場所における有害物質の気中濃度の平均的な分布を知るために行う測定である。

(4)B測定は、単位作業場所中の有害物質の発散源に近接する場所で作業が行われる場合において、空気中の有害物質の最高濃度を知るために行う測定である。

(5)A測定とB測定を併せて行う場合は、A測定の測定値を用いて求めた第一評価値及び第二評価値並びにB測定の測定値に基づき、単位作業場所を第一管理区分から第三管理区分までのいずれかに区分する。

【解答&解説】

正解=2

(1)(3)~(5)正しい。

(2)誤り:「許容濃度」⇒「管理濃度」。

【過去(公表)問題19】

労働衛生保護具に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)直結式防毒マスクは、隔離式防毒マスクよりも有害ガスの濃度が高い大気中で使用することができる。

(2)吸気補助具付き防じんマスクは、吸気補助具によって清浄な空気を送る機能がある防じんマスクである。

(3)酸素濃度 18%未満の場所で使用できる呼吸用保護具には、送気マスク、空気呼吸器のほか、酸素呼吸器がある。

(4)遮光保護具は、溶接作業における紫外線などによる眼の障害を防ぐために使用する。

(5)保護クリームは、作業中に有害な物質が直接皮膚に付着しないようにする目的で塗布するものである。

【解答&解説】

正解=1

(1)誤り:「有害ガスの濃度が高い」⇒「有害ガスの濃度が低い」。有害ガス又は蒸気の濃度における防毒マスクの使用範囲について、直結式は 1%以下、隔離式はガス濃度 2%以下の大気中で使用できる。

(2)~(5)正しい。

【過去(公表)問題20】

特殊健康診断に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)有害物質による健康障害は、多くの場合、諸検査の異常などの他覚的所見より、自覚症状が先に出現するため、特殊健康診断では問診の重要性が高い。

(2)特殊健康診断における生物学的モニタリングによる検査は、有害物の体内摂取量や有害物による健康影響の程度を把握するための検査である。

(3)体内に取り込まれた有機溶剤の生物学的半減期は、数か月と長いので、有機溶剤健康診断における採尿は、任意の時期に行ってよい。

(4)体内に取り込まれた鉛の生物学的半減期は、数時間と短いので、鉛健康診断における採尿及び採血の時期は、厳重にチェックする必要がある。

(5)情報機器作業に係る健康診断では、眼科学的検査などとともに、上肢及び下肢の運動機能の検査を行う。

【解答&解説】

正解=2

(1)誤り:有害物質による健康障害の多くは急性発症を除き、初期又は軽度の場合はほとんど無自覚で、諸検査の結果により発見されることが多い。

(2)正しい。

(3)誤り:有機溶剤の生物学的半減期は短いので、有機溶剤健康診断における尿の採取は作業終了後など厳格な管理をする必要がある。

(4)誤り:鉛の生物学的半減期は長いので、鉛健康診断における採尿及び採血の時期は任意の時期でよい。

(5)誤り:情報機器作業に係る健康診断では、視力検査などの眼科学的検査の他、上肢の運動機能検査などの筋骨格系に関する検査を行うが、下肢の運動機能検査は行わない。

関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)

【過去(公表)問題21】

事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

(1)常時 50 人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

(2)常時 2,000 人を超え 3,000 人以下の労働者を使用する事業場では4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

(3)常時 300 人以上 1,000 人未満の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなくてもよい。

(4)常時 800 人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

(5)2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、労働衛生コンサルタントのうちから選任しなければならない。

【解答&解説】

正解=1

(1)正しい:ゴルフ場業の事業場では、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許を有する者、又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントの中から衛生管理者を選任する。安衛則第7条(衛生管理者の選任)第1項③④。

(2)誤り:常時使用する労働者数が「2,000人を超え3,000人以下」の事業場は、5人以上の衛生管理者を選任しなければならない。安衛則第7条(衛生管理者の選任)第1項④。

(3)誤り:安衛令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき業種等)第1項②。

(4)誤り:「常時800人以上の労働者を使用する事業場」⇒「常時1,000人以上の労働者を使用する事業場」。安衛則第13条(産業医の選任等)第1項③。

(5)誤り:「労働衛生コンサルタントのうちから」⇒「その事業場に専属の者を」。労働衛生コンサルタントは専属でないものを選任することができるのであって、選任しなければならないということではない。安衛則第7条(衛生管理者の選任)第1項②。

【過去(公表)問題22】

常時使用する労働者数が300人の事業場で、法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていない業種は、次のうちどれか。

(1)通信業

(2)自動車整備業

(3)旅館業

(4)清掃業

(5)警備業

【解答&解説】

正解=5

(1)~(4)義務付けられている:安衛令第 2 条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)第 1項②。

(5)義務付けられていない:安衛令第 2 条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)第1項③。

【過去(公表)問題23】

衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。

(1)危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること

(2)安全衛生に関する方針の表明に関すること。

(3)衛生推進者の指揮に関すること。

(4)労働者の衛生のための教育の実施に関すること。

(5)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

【解答&解説】

正解=3

衛生管理者の業務(職務)は、安衛法第 10 条(総括安全衛生管理者)第 1 項、第 12 条(衛生管理者)第 1 項、安衛則第 3 条の 2(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)第 1 項に定められている。

(1)定められている:安衛則第 3 条の 2(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)第 1 項②。

(2)定められている:安衛則第 3 条の 2(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)第 1 項①。

(3)定められていない。

(4)定められている:安衛法第 10 条(総括安全衛生管理者)第 1 項②。

(5)定められている:安衛法第 10 条(総括安全衛生管理者)第 1 項④。

【過去(公表)問題24】

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

(1)衛生委員会の議長には、総括安全衛生管理者である委員はなることができない。

(2)衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

(3)事業場に専属でないが、産業医として選任している医師を、衛生委員会の委員として指名することができる。

(4)作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することはできない。

(5)事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを、衛生委員会の委員として指名することができる。

【解答&解説】

正解=1

(1)誤り:「総括安全衛生管理者である委員はなることができない」⇒「総括安全衛生管理者である委員はなることができる」。衛生委員会の議長は、委員のうち総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名する。安衛法第 18 条(衛生委員会)第 2 項①、第 4 項。第 17 条(安全委員会)第 3 項。

(2)正しい:安衛法第 18 条(衛生委員会)第 4 項、第 17 条(安全委員会)第 4 項。

(3)正しい:安衛法第 18 条(衛生委員会)第 2 項③。

(4)正しい:当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することができる。安衛法第 18 条(衛生委員会)第 3 項。

(5)正しい:安衛法第 18 条(衛生委員会)第 2 項④。

【過去(公表)問題25】

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。

(2)面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。

(3)事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。

(4)常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回定期に心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

(5)面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。

【解答&解説】

正解=4

(1)誤り:「3か月以内に」⇒「遅滞なく」。安衛則第 52 条の 16(面接指導の実施方法等)第 1 項。

(2)誤り:面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られるという定めはない。

(3)誤り:「分析しなければならない」⇒「分析させるよう努めなければならない」。当該検査を行った医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。安衛法第 52 条の 14(検査結果の集団ごとの分析等)第 1 項。

(4)正しい:安衛則第 52 条の 9(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)、安衛則第 52 条の 21(検査及び面接指導結果の報告)第 1 項。

(5)誤り:面接指導の結果を健康診断個人票に記載しなければならないという定めはない。安衛則第 52 条の 18(面接指導結果の記録の作成)。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

【過去(公表)問題26】

労働安全衛生規則に基づく医師による定期健康診断に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。

(1)尿検査では、尿中の馬尿酸及びデルタアミノレブリン酸の量の検査を行う。

(2)定期健康診断項目のうち肝機能検査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

(3)常時 50 人以上の労働者を使用する事業場において定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

(4)定期健康診断を受けた労働者に対しては、異常の所見が認められなかった者を含め、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければならない。

(5)事業場において実施した定期健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康の保持のために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

【解答&解説】

正解=1

(1)誤り:「馬尿酸及びデルタアミノレブリン酸の量」⇒「糖及び蛋白の有無」安衛則第 44 条(定期健康診断)第 1 項⑩、安衛則第 43 条(雇入時の健康診断)第 1 項⑩。

(2)正しい:安衛則第 44 条(定期健康診断)第 2 項。

(3)正しい:安衛則第 52 条(健康診断結果報告)第 1 項。

(4)正しい:安衛則第 51 条の 4(健康診断の結果の通知)。

(5)正しい:安衛法第 66 条の 4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)、安衛則第 51条の 2(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)第 1 項①。

【過去(公表)問題27】

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

(1)常時 40 人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き 400 m3となっている。

(2)ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、3か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。

(3)男性5人を含む常時 30 人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのでき

る休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。

(4)事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2を超えるようにしている。

(5)事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

【解答&解説】

正解=5

(1)違反していない:400 m3/40 人=10 となり、1人について 10 m3以上を満たす。安衛則第 600条(気積)第 1 項。

(2)違反していない:安衛則第 619 条(清掃等の実施)第 1 項②。

(3)違反していない:設問は、男性5人、女性 25 人で常時 30 人なので、男性用と女性用に区別する要件に達していない。安衛則第 618 条(休養室等)。

(4)違反していない:安衛則第 630 条(食堂及び炊事場)第1項②。

(5)違反している:炊事場専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせてはならない。安衛則第 630条(食堂及び炊事場)第1項⑮。

【過去(公表)問題28】

中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものについての室温等の測定に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

(1)一酸化炭素の含有率は、検知管方式による一酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。

(2)室温の測定は、室の通常の使用時間中に、室の中央部の床上150cmの位置において行う。

(3)相対湿度は、0.5度目盛の乾湿球の湿度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。

(4)二酸化炭素の含有率は、検知管方式による二酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。

(5)室温は、0.5度目盛の温度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。

【解答&解説】

正解=2

事務所則第 8 条(測定方法)

(1)正しい:表中第 2 項。

(2)誤り:「床上 150 ㎝」⇒「床上 75 ㎝以上 120 ㎝以下」。備考第 1 項。

(3)正しい:表中第 5 項。

(4)正しい:表中第 3 項。

(5)正しい:表中第 4 項。

【過去(公表)問題29】

労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。

(1)妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。

(2)妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。

(3)1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

(4)時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。

(5)生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

【解答&解説】

正解=2

(1)正しい:労基法第 64 条の 3(危険有害業務の就業制限)第 1 項。

(2)誤り:妊産婦が請求した場合には、管理監督者等であっても、他の軽易な業務に転換させなければならない。労基法第 65 条(産前産後)第 3 項。

(3)正しい:労基法第 66 条第 1 項。

(4)正しい:労基法第 66 条第 2 項。

(5)正しい:労基法第 68 条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)。

【過去(公表)問題30】

年次有給休暇(以下「休暇」という。)に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。

(1)休暇の期間については、原則として、最低賃金又は平均賃金の 100 分の 60 の額の手当を支払わなければならない。

(2)使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定により、休暇を与える時季に関する定めをしたときは、休暇のうち3日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。

(3)法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、全労働日から除外して算出することができる。

(4)一週間の所定労働時間が 30 時間で一週間の所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月間継続勤務し、直前の1年間に、全労働日の8割以上出勤したものには、継続し又は分割した 14 労働日の休暇を新たに与えなければならない。

(5)休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。

【解答&解説】

正解=4

(1)誤り:「最低賃金又は平均賃金の 100 分の 60 の額の手当」⇒「平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金」。労基法第 39 条(年次有給休暇)第 9 項。

(2)誤り:「3日」⇒「5日」。労基法第 39 条(年次有給休暇)第 6 項。

(3)誤り:「全労働日から除外して」⇒「出勤したものとみなして」。育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、出勤したものとみなす。労基法第 39 条(年次有給休暇)第 10 項。

(4)正しい:労基法第 39 条(年次有給休暇)第 2 項。

(5)誤り:「1年間」⇒「2年間」。労基法第 115 条(時効)

労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの)

【過去(公表)問題31】

事務室における必要換気量Q(m3/h)を算出する式として、適切なものは(1)~(5)のうちどれか。ただし、AからDは次の通りとする。

A 室内二酸化炭素濃度の測定値(ppm)

B 室内二酸化炭素基準濃度(ppm)

C 外気の二酸化炭素濃度(ppm)

D 在室者全員が1時間に呼出する二酸化炭素量(m3/h)

(1)Q ={ D /(A - B)}× 100

(2)Q ={ D /(A - C)}× 100

(3)Q ={ D /(B - C)}× 100

(4)Q ={ D /(A - B)}× 1,000,000

(5)Q ={ D /(B - C)}× 1,000,000

【解答&解説】

正解=5

必要換気量Q(m3/h)=室内にいる人が1時間に呼出する二酸化炭素量(m3/h)÷室内二酸化炭素基準濃度 - 外気の二酸化炭素濃度

濃度を表す単位が「ppm」であるため、1,000,000 倍(×1,000,000)とする。

【過去(公表)問題32】

温熱条件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)日射がない場合のWBGTは、気温(乾球温度)と黒球温度から求められる。

(2)WBGTは、暑熱環境による熱ストレスの評価を行うための指標である。

(3)WBGT基準値は、健康な作業者を基準に、ばく露されてもほとんどの者が有害な影響を受けないレベルに相当するものとして設定されている。

(4)WBGT基準値は、身体に対する負荷が大きな作業の方が、負荷が小さな作業より小さな値となる。

(5)WBGT基準値は、暑熱順化者に用いる値の方が、暑熱非順化者に用いる値より大きな値となる。

【解答&解説】

正解=1

(1)誤り:「気温(乾球温度)」⇒「自然湿球温度」。

(2)~(5)正しい。

【過去(公表)問題33】

労働衛生対策を進めるに当たっては、作業環境管理、作業管理及び健康管理が必要であるが、次のAからEの対策例について、作業管理に該当するものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

A 座位での情報機器作業における作業姿勢は、椅子に深く腰をかけて背もたれに背を十分あて、履き物の足裏全体が床に接した姿勢を基本とする。

B 情報機器作業において、書類上及びキーボード上における照度を 400 ルクス程度とする。

C 高温多湿作業場所において労働者を作業に従事させる場合には、計画的に、暑熱順化期間を設ける。

D 空気調和設備を設け、事務室内の気温を調節する。

E 介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に従事する労働者に対し、腰痛予防体操を実施させる。

(1)A,B

(2)A,C

(3)B,E

(4)C,D

(5)D,E

【解答&解説】

正解=2

A:作業姿勢に関することは「作業管理」に該当する。

B:照度に関することは「作業環境管理」に該当する。

C:熱への順化期間を設けることは「作業管理」に該当する。

D:設備の設置により気温を調節することは「作業環境管理」に該当する。

E:腰痛予防体操は「健康管理」に該当する。

したがって、AとCが「作業管理」となる。

【過去(公表)問題34】

厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1)ノート型機器を使用する場合には、外付けキーボードを接続して入力作業を行っている。

(2)ディスプレイとの視距離は、おおむね 50cm としディスプレイ画面の上端を眼の高さよりもやや下にしている。

(3)グレアの防止、騒音の低減等の措置状況及び椅子、机等の調整状況について定期に点検している。

(4)1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象としている。

(5)情報機器作業に係る定期健康診断の視力検査において、近見視力の片眼視力が両眼とも 0.5以上である者については遠見視力の検査を省略している。

【解答&解説】

正解=5

(1)~(4)適切。

(5)適切でない:定期健康診断の視力検査は、①遠見視力(矯正視力のみでよい)、②近見視力(50cm 視力又は 30cm 視力)(矯正視力のみでよい)、③眼位検査(医師の判断による)(40歳以上のものが対象)(問診、遠見視力及び近見視力に異常がない場合は省略可)、④調節機能検査(40 歳以上のものが対象)(問診、遠見視力及び近見視力に異常がない場合は省略可)、⑤その他医師が必要と認める検査である。遠見視力と近見視力の検査は省略できない。

【過去(公表)問題35】

労働衛生管理に用いられる統計に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)病休度数率は、在籍労働者の延べ実労働時間数 100 万時間当たりの疾病休業件数で示される。

(2)集団を比較する場合、調査の対象とした項目のデータの平均値が等しくても分散が異なっていれば、異なった特徴をもつ集団であると評価される。

(3)ばらつきをもって分布するデータの代表値として、平均値、中央値などがあるが、どの代表値を選択するかは、データの内容と分布による。

(4)二つの事象の間に、統計上、一方が多いと他方も多いというような相関関係が認められても、それらの間に因果関係がないこともある。

(5)健康管理統計において、ある時点での検査における有所見者の割合を有所見率といい、これは発生率と同じ意味で用いられる。

【解答&解説】

正解=5

(1)~(4)正しい。

(5)誤り:「発生率」は、一定期間に有所見等が発生した人の割合で動態データである。有所見率は静態データであり、発生率と同じ意味で用いることはない。

【過去(公表)問題36】

厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく健康保持増進対策に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1)健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。

(2)健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導が含まれる。

(3)健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。

(4)健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。

(5)健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、測定等のことをいい、疾病の早期発見に重点をおいた健康診断の各項目の結果を健康測定に活用することはできない。

【解答&解説】

正解=5

(1)~(4)適切。

(5)適切でない:「疾病の早期発見に重点をおいた健康診断の各項目の結果を健康測定に活用することはできない」⇒「疾病の早期発見に重点をおいた健康診断を活用して、追加で生活状況調査等を実施し、生活習慣の偏りを把握することが大切である」。

【過去(公表)問題37】

脳血管障害及び虚血性心疾患に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)脳血管障害は、出血性病変、虚血性病変などに分類される。

(2)出血性の脳血管疾患は、脳表面のくも膜下腔に出血するくも膜下出血、脳実質内に出血する脳出血などに分類される。

(3)虚血性の脳血管疾患である脳梗塞は、脳血管自体の動脈硬化性病変による脳塞栓症と、心臓や動脈壁の血栓が剥がれて脳血管を閉塞する脳血栓症に分類される。

(4)虚血性心疾患は、冠動脈による心筋への血液の供給が不足したり途絶えることにより起こる心筋障害である。

(5)運動負荷心電図検査は、虚血性心疾患の発見に有用である。

【解答&解説】

正解=3

(1)(2)(4)(5)正しい

(3)誤り:「脳塞栓症」⇒「脳血栓症」。「脳血栓症」⇒「脳塞栓症」。脳血管自体の動脈硬化性病変による脳血栓症と、心臓や動脈壁の血栓が剥がれ脳血管を閉塞する脳塞栓症に分類される。

【過去(公表)問題38】

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)常時 50 人以上の労働者を使用する事業場では受動喫煙防止のための推進計画を策定し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

(2)たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。

(3)第一種施設は、「原則敷地内禁煙」とされており、敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない。

(4)一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。

(5)本ガイドラインの「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が全て覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となる。

【解答&解説】

正解=4

(1)誤り:受動喫煙防止のための推進計画は、所轄労働基準監督署長に届け出の定めはない。

(2)誤り:「食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている」⇒「飲食等を行うことは認められない」。

(3)誤り:「敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない」⇒「敷地内で受動喫煙を防止するために必要な技術的事項を満たす場所に、特定屋外喫煙場所を設置することができる」。

(4)正しい。

(5)誤り:「側壁が全て覆われているものの内部」⇒「側壁がおおむね半分以上覆われているものの内部」。

【過去(公表)問題39】

身長 175cm、体重 80kg、腹囲 88cm の人のBMIに最も近い値は次のうちどれか。

(1)21

(2)26

(3)29

(4)37

(5)40

【解答&解説】

正解=2

BMIを求める計算式は次のとおり。

BMI=〔体重(kg)〕÷〔身長(m)〕2

=80 ÷(1.75 × 1.75)

=26.12・・・≒ 2

【過去(公表)問題40】

食中毒に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)魚、チーズなどに含まれるヒスチジンが細菌により分解されて生成するヒスタミンは、加熱により分解される。

(2)ボツリヌス菌による毒素は、神経毒である。

(3)黄色ブドウ球菌による毒素は、熱に強い。

(4)サルモネラ菌による食中毒は、食品に付着した菌が腸管内で増殖して発症する。

(5)ウェルシュ菌、セレウス菌及びカンピロバクターは、いずれも細菌性食中毒の原因菌である。

【解答&解説】

正解=1

(1)誤り:「ヒスタミンは、加熱により分解される」⇒「ヒスタミンは加熱しても分解されにくい」。

(2)~(5)正しい

労働生理

【過去(公表)問題41】

血液に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)赤血球は、骨髄で産生され、寿命は約120日で、血球の中で最も多い。

(2)リンパ球は、白血球の約30%を占め、Tリンパ球、Bリンパ球などの種類があり、免疫反応に関与している。

(3)好中球は、白血球の約60%を占め、偽足を出してアメーバ様運動を行い、体内に侵入してきた細菌などを貪食する。

(4)血小板は、直径2~3µmの不定形細胞で、止血作用を持つ。

(5)ABO式血液型は、白血球による血液型分類の一つで、A型血液の血清は抗B抗体をもつ。

【解答&解説】

正解=5

(1)~(4)正しい。

(5)誤り:「白血球」⇒「赤血球」

【過去(公表)問題42】

心臓及び血液循環に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)心臓は、自律神経の中枢で発生した刺激が刺激伝導系を介して心筋に伝わることにより、規則正しく収縮と拡張を繰り返す。

(2)肺循環により左心房に戻ってきた血液は、左心室を経て大動脈に入る。

(3)大動脈を流れる血液は動脈血であるが、肺動脈を流れる血液は静脈血である。

(4)心臓の拍動による動脈圧の変動を末梢の動脈で触知したものを脈拍といい、一般に、手首の橈骨動脈で触知する。

(5)動脈硬化とは、コレステロールの蓄積などにより、動脈壁が肥厚・硬化して弾力性を失った状態であり、進行すると血管の狭窄や閉塞を招き、臓器への酸素や栄養分の供給が妨げられる。

【解答&解説】

正解=1

(1)誤り:「自律神経」⇒「洞結節(洞房結節)」。心臓は、右心房にある洞結節(洞房結節)で発生した刺激が刺激伝道系を介して心筋に伝わり、規則正しく収縮と拡張を繰り返す。

(2)~(5)正しい。

【過去(公表)問題43】

呼吸に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)呼吸運動は、肋間筋、横隔膜などの呼吸筋によって胸郭内容積を周期的に増減し、それに伴って肺を伸縮させることにより行われる。

(2)胸郭内容積が増し、その内圧が低くなるにつれ、鼻腔、気管などの気道を経て肺内へ流れ込む空気が吸気である。

(3)肺胞内の空気と肺胞を取り巻く毛細血管中の血液との間で行われるガス交換は、外呼吸である。

(4)呼吸数は、通常、1分間に16~20回で、成人の安静時の1回呼吸量は、約500mLである。

(5)身体活動時には、血液中の二酸化炭素分圧の上昇などにより間脳の視床下部にある呼吸中枢が刺激され、1回換気量及び呼吸数が増加する。

【解答&解説】

正解=5

(1)~(4)正しい。

(5)誤り:「間脳の視床下部」⇒「脳幹の延髄」

【過去(公表)問題44】

次のAからDの消化酵素について、蛋白質の消化に関与しているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

A リパーゼ

B ペプシン

C アミラーゼ

D トリプシン

(1)A,B

(2)A,C

(3)B,C

(4)B,D

(5)C,D

【解答&解説】

正解=4

A:誤り:リパーゼは膵臓から分泌され、脂肪を分解する。

B:正しい:ペプシンは、胃から分泌されるペプシノーゲンから生成され、蛋白質を分解する。

C:誤り:アミラーゼは膵臓からも分泌され、糖質を分解する。

D:正しい:トリプシンは、膵液からトリプシノーゲンとして分泌されトリプシンとなり、蛋白質を分解する。

【過去(公表)問題45】

体温調節に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)寒冷な環境においては、皮膚の血管が収縮して血流量が減って、熱の放散が減少する。

(2)暑熱な環境においては、内臓の血流量が増加し体内の代謝活動が亢進することにより、人体からの熱の放散が促進される。

(3)体温調節にみられるように、外部環境などが変化しても身体内部の状態を一定に保とうとする性質を恒常性(ホメオスタシス)という。

(4)計算上、100gの水分が体重 70 ㎏の人の体表面から蒸発すると、気化熱が奪われ、体温が約1℃下がる。

(5)熱の放散は、ふく射(放射)、伝導、蒸発などの物理的な過程で行われ、蒸発には、発汗と不感蒸泄によるものがある。

【解答&解説】

正解=2

(1)(3)~(5)正しい。

(2)誤り:「内臓の血流量が増加し体内の代謝活動が亢進することにより」⇒「皮膚の血管を拡張させて血流量を増やし、発汗量も増やすことで」。

【過去(公表)問題46】

腎臓・泌尿器系に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)腎臓の腎小体では、糸球体から血液中の蛋白質以外の血漿成分がボウマン嚢に濾し出され、原尿が生成される。

(2)腎臓の尿細管では、原尿に含まれる大部分の水分及び身体に必要な成分が血液中に再吸収され、残りが尿として生成される。

(3)尿の生成・排出により、体内の水分の量やナトリウムなどの電解質の濃度を調節するとともに、生命活動によって生じた不要な物質を排出する。

(4)血液中の尿素窒素(BUN)の値が低くなる場合は、腎臓の機能の低下が考えられる。

(5)尿の約 95%は水分で、約5%が固形物であるが、その成分は全身の健康状態をよく反映するので、尿検査は健康診断などで広く行われている。

【解答&解説】

正解=4

(1)~(3)(5)正しい。

(4)誤り:「値が低くなる」⇒「値が高くなる」。尿素窒素(BUN)は血液の検査項目。腎臓から排泄される老廃物の一種で、腎臓の機能が低下すると尿中へ排泄されず、血液中の値が高くなる。

【過去(公表)問題47】

筋肉に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)筋肉は、神経から送られてくる刺激によって収縮するが、神経に比べて疲労しやすい。

(2)筋収縮には、グリコーゲン、りん酸化合物などのエネルギー源が必要で、特に、直接のエネルギーはATPの加水分解によってまかなわれる。

(3)筋肉が収縮して出す最大筋力は、筋肉の単位断面積当たりの平均値をとると、性差や年齢差はほとんどない。

(4)運動することによって筋肉が太くなることを筋肉の活動性肥大という。

(5)筋肉中のグリコーゲンは、酸素が十分に供給されると完全に分解され、最後に乳酸になる。

【解答&解説】

正解=5

(1)~(4)正しい。

(5)誤り:「最後に乳酸になる」⇒「多量のATPと、二酸化炭素と水に完全に分解される」。筋収縮の直接のエネルギーは、筋肉中のアデノシン三リン酸(ATP)が分解することによってまかなわれる。ATPは、血液中のグルコースや筋肉中のグリコーゲンから合成される。筋肉中のグリコーゲンは、酸素が十分に供給されると、多量のATPと、二酸化炭素と水に完全に分解される。しかし、酸素の供給が不足すると、完全に分解されずに、少量のATPと乳酸を生成する。

【過去(公表)問題48】

感覚又は感覚器に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)網膜には、色を感じる杆状体(杆体)と明暗を感じる錐状体(錐体)という2種類の視細胞が並んでいる。

(2)老視(老眼)とは、加齢によって水晶体が徐々に変性して調節できる範囲が狭まり、近点が遠くなり、遠点が近くなることをいう。

(3)半規管は体の傾きの方向や大きさを感じ、前庭は体の回転の方向や速度を感じる平衡感覚器であり、いずれも内耳にある。

(4)嗅覚は、味覚と同様に物質の化学的性質を認知する感覚であるが、同じ臭気に対して疲労しにくいという特徴がある。

(5)皮膚感覚には触圧覚、温度覚(温覚と冷覚)、痛覚などがあり、これらのうち温覚を感じる場所(温点)は、他の感覚を感じる場所よりも密度が高い。

【解答&解説】

正解=2

(1)誤り:「色を感じる杆状体」⇒「色を感じる錐状体」。「明暗を感じる錐状体」⇒「明暗を感じる杆状体」。杆状体と錐状体の説明が逆。

(2)正しい。

(3)誤り:「半規管は体の傾きの方向や大きさを感じ」⇒「前庭は体の傾きの方向や大きさを感じ」。「前庭は体の回転の方向や速度を感じる」⇒「半規管は体の回転の方向や速度を感じる」。半気管と前庭の説明が逆。

(4)誤り:「同じ臭気に対して疲労しにくい」⇒「同じ臭気について疲労しやすい」。嗅覚は、わずかな匂いでも感じるほど鋭敏である反面、同一臭気に対しては疲労しやすく、しばらくすると匂いを感じなくなる。

(5)誤り:「温覚を感じる場所(温点)」⇒「痛覚を感じる場所」。

【過去(公表)問題49】

ストレスに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)個人にとって適度なストレッサーは、身体的には活動の亢進を、心理的には意欲の向上、満足感、充実感などを生じさせる。

(2)個人の能力や感性に適合しないストレッサーは心理的には不安、焦燥感、抑うつ感などを、身体的には疲労を生じることがある。

(3)典型的なストレス反応として、副腎皮質ホルモンの分泌の著しい減少がある。

(4)ストレスにより、高血圧症、狭心症、十二指腸潰瘍などの疾患が生じることがある。

(5)昇進、転勤、配置替えなどがストレスの原因となることがある。

【解答&解説】

正解=3

(1)(2)(4)(5)正しい。

(3)誤り:「副腎皮質ホルモンの分泌の著しい減少がある」⇒「副腎皮質ホルモンの分泌が亢進する」。

【過去(公表)問題50】

ヒトのホルモン、その内分泌器官及びそのはたらきの組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。

| ホルモン | 内分泌器官 | はたらき |

|---|---|---|

| (1)セクレチン | 十二指腸 | 消化液の分泌促進 |

| (2)メラトニン | 副腎髄質 | 体液中の塩類バランスの調節 |

| (3)パラソルモン | 副甲状腺 | 血中のカルシウム量の調節 |

| (4)インスリン | 膵臓 | 血糖量の減少 |

| (5)グルカゴン | 膵臓 | 血糖量の増加 |

【解答&解説】

正解=2

(1)(3)~(5)正しい。

(2)誤り:メラトニンは「松果体」から分泌され、「睡眠を誘発」するはたらきをする。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

過去問題(令和6年10月 公表問題)

続いては令和6年10月の過去問題(公表問題)をご紹介します。

関係法令(有害業務に係るもの)

【過去(公表)問題1】

ある製造業の事業場の労働者数、有害業務及び衛生管理者の選任の状況は、次の①~③のとおりである。この事業場の衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する(1)~(5)の記述のうち、

正しいものはどれか。ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。

① 労働者数の状況:常時使用する労働者数は 300 人である。

② 有害業務の状況:製造工程において著しく暑熱な場所における業務に常時 40 人従事しているが、他に有害業務はない。

③ 衛生管理者の選任の状況:選任している衛生管理者数は2人である。このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、 衛生工学衛生管理者免許を有していない。他の1人は、この事業場に専属で、衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。

(1)選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。

(2)衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反

である。

(3)衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反

である。

(4)専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。

(5)本問における衛生管理者の選任の状況については、違反はない

【解答&解説】

正解=5

(1)誤り:「200 人を超え 500 人以下」の事業場の規模に該当するため違反ではない。安衛則第 7 条

(衛生管理者の選任)第1項④。

(2)誤り:違反ではない。2人以上の衛生管理者を選任する場合で、当該衛生管理者の中に労働衛生生コンサルタントがいるときは、当該者のうち1人については専属の者でなくともよい。安衛則第7条(衛生管理者の選任)第1項②。

(3)誤り:有害業務に常時 30 人以上が従事しているが、「常時 500 人を超える労働者を使用する事

業場」に該当しないため違反ではない。安衛則第7条(衛生管理者の選任)第1項⑥。

(4)誤り:有害業務に常時 30 人以上が従事しているが、「常時 500 人を超える労働者を使用する事

業場」に該当しないため違反ではない。安衛則第7条(衛生管理者の選任)第1項⑤ロ。

(5)正しい。

【過去(公表)問題2】

次の作業を行うとき、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものはどれか。

(1)ドライアイスを使用して冷蔵を行っている冷蔵庫の内部における作業

(2)屋内で粉状のアルミニウムを袋詰めする作業

(3)レーザー光線による金属加工の作業

(4)試験研究業務として塩素を取り扱う作業

(5)潜水器を用いボンベからの給気を受けて行う潜水作業

【解答&解説】

正解=1

安衛令第6条(作業主任者を選任すべき作業)第1項。

(1)義務付けられている:酸素欠乏危険作業主任者を選任する。 安衛令別表第6(酸素欠乏危険場所)⑩

(2)~(5)義務付けられていない。

【過去(公表)問題3】

石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の石綿の濃度を測定するとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。

(2)石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、 検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。

(3)石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。

(4)石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。

(5)石綿等を常時取り扱う作業場の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎週1回以上、掃除を行わなければならない。

【解答&解説】

正解=5

(1)正しい:石綿則第 36 条(石綿濃度の測定及びその記録)。

(2)正しい:石綿則第 22 条(定期自主検査)、石綿則第 23 条(定期自主検査の記録)。

(3)正しい:石綿則第 40 条(健康診断の実施)、石綿則第 41 条(健康診断の結果の記録)。

(4)正しい:石綿則第 35 条(作業の記録)。

(5)誤り:毎日1回以上、掃除を行わなければならない。石綿則第 30 条(掃除の実施)。

【過去(公表)問題4】

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。

(1)放射線測定器

(2)潜水器

(3)アンモニア用防毒マスク

(4)ろ過材及び面体を有する防じんマスク

(5)排気量 40 cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

【解答&解説】

正解=1

安衛法第 42 条(譲渡等の制限)、安衛令第 13 条(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)。

(1)該当しない:放射線測定器は該当しない。

(2)~(5)該当する。

【過去(公表)問題5】

有機溶剤中毒予防規則に定める有機溶剤業務に該当しないものは次のうちどれか。

(1)接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務

(2)有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務

(3)有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務

(4)有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務

(5)有機溶剤含有物で塗装した建築物又は工作物の解体若しくは破砕の業務

【解答&解説】

正解=5

有機則第1条(定義)第1項⑥

(1)~(4)該当する。

(5)該当しない。

【過去(公表)問題6】

次の免許のうち、労働安全衛生法令に定められていないものはどれか。

(1)エックス線作業主任者免許

(2)ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許

(3)高圧室内作業主任者免許

(4)特定化学物質作業主任者免許

(5)潜水士免許

【解答&解説】

正解=4

安衛法第 72 条(免許)、安衛則第 62 条(免許を受けることができる者)別表第4、安衛法第 14 条(作業主任者)、安衛則第 16 条(作業主任者の選任)別表第1。

(1)~(3)(5)定められている。

(4)定められていない:特定化学物質作業主任者は、技能講習を修了した者に交付される修了証がその資格を証明する文書であり、免許ではない。

【過去(公表)問題7】

酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が 18%未満である状態をいう。

(2)第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。

(3)酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。

(4)汚水を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。

(5)パルプ液を入れたことのある槽の内部における作業については、酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。

【解答&解説】

正解=5

(1)正しい:酸欠則第2条(定義)。

(2)正しい:酸欠則第3条(作業環境測定等)。

(3)正しい:酸欠則第8条(人員の点検)。

(4)正しい:酸欠則第 25 条の2(設備の改造等の作業)。

(5)誤り:「酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者」⇒「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者」。パルプ液を入れたことのある槽の内部における作業は、第2種酸素欠乏危険作業に該当するため、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。安衛令別表第6③の3、酸欠則第 11条第1項(作業主任者)。

【過去(公表)問題8】

次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象とならないものはどれか。

(1)ジアニシジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

(2)ベータ-ナフチルアミンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

(3)ベンジジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

(4)水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者

(5)粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三のもの

【解答&解説】

正解=4

安衛法第 67 条(健康管理手帳)、安衛令第 23 条(健康管理手帳の交付)第1項

(1)~(3)(5)交付対象となる。

(4)交付対象とならない。

【過去(公表)問題9】

粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。

(1)屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分に応じて、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。

(2)特定粉じん発生源に係る局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合には、サイクロンによる除じん方式のものでなければならない。

(3)特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

(4)常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。

(5)土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を常時行う屋内作業場について、法令に基づき空気中の粉じんの濃度の測定を行うときは、当該土石、岩石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合を除き、当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。

【解答&解説】

正解=【解答&解説】

正解=2

(1)正しい:粉じん則第4条(特定粉じん発生源に係る措置)第1項。

(2)誤り:ヒュームは、ろ過除じん方式、電気除じん方式、これと同等以上の性能を有する除じん方式によらなければならない。粉じん則第 13 条(除じん)第1項、第8項。

(3)正しい:粉じん則第5条(換気の実施等)第1項。

(4)正しい:粉じん則第 25 条(作業環境測定を行うべき屋内作業場)、粉じん則第 26 条(粉じんの濃度の測定等)第 1 項、第 8 項。

(5)正しい:粉じん則第 26 条(粉じん濃度の測定等)第2項。

【過去(公表)問題10】

女性については、労働基準法に基づく危険有害業務の就業制限により次の表の左欄の年齢に応じ右欄の重量以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならないとされているが、同表に入れるAからCの数値の組合せとして、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。

| 年齢 | 重量(単位 ㎏) | |

| 断続作業の場合 | 継続作業の場合 | |

| 満16歳未満 | 12 | 8 |

| 満16歳以上 満18歳未満 | A | B |

| 満18歳以上 | 30 | C |

(1)A=20、B=12、C=20

(2)A=20、B=12、C=25

(3)A=20、B=15、C=25

(4)A=25、B=15、C=20

(5)A=25、B=15、C=25

【解答&解説】

正解=4

(1)~(3)(5)誤り。

(4)正しい:労基法第 64 条の3(危険有害業務の就業制限)第3項、女性則(危険有害業務の就業制限の範囲等)第3条。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

労働衛生(有害業務に係るもの)

【過去(公表)問題11】

化学物質とその常温・常圧 (25℃、1気圧)での空気中における状態との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。

ただし、ガスとは、常温・常圧で気体のものをいい、蒸気とは、常温・常圧で液体又は固体の物質が蒸気圧に応じて揮発又は昇華して気体となっているものをいうものとする。

(1)アセトン……………………………蒸気

(2)ニッケルカルボニル………………蒸気

(3)二硫化炭素…………………………ガス

(4)ホルムアルデヒド…………………ガス

(5)硫化水素……………………………ガス

【解答&解説】

正解=3

(1)(2)(4)(5)正しい。

(3)誤り:「ガス」⇒「蒸気」。

【過去(公表)問題12】

厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」において示されている化学物質等による健康障害に係るリスクを見積もる方法として、適切でないものは次のうちどれか。

(1)発生可能性及び重篤度を相対的に尺度化し、それらを縦軸と横軸として、あらかじめ発生可能性及び重篤度に応じてリスクが割り付けられた表を使用する方法

(2)発生可能性及び重篤度を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを加算又は乗算等する方法

(3)発生可能性及び重篤度を段階的に分岐していく方法

(4)取り扱うリスクアセスメント対象物の年間の取扱量及び作業時間を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを加算又は乗算等する方法

(5)リスクアセスメント対象物への労働者のばく露の程度及び当該物質による有害性の程度を相対的に尺度化し、それらを縦軸と横軸とし、あらかじめ ばく露の程度及び有害性の程度に応じてリスクが割り付けられた表を使用する方法

【解答&解説】

正解=4

(1)~(3)(5)適切である。

(4)適切でない:「年間の取扱量及び作業時間」⇒「発生可能性及び重篤度」。選択肢は数値化法である。

【過去(公表)問題13】

有機溶剤に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)有機溶剤の多くは、揮発性が高く、その蒸気は空気より重い。

(2)有機溶剤による障害のうち、皮膚や粘膜の症状には、皮膚の角化、結膜炎などがある。

(3)低濃度の有機溶剤の繰り返しばく露では、頭痛、めまい、記憶力減退、不眠などの不定愁訴がみられる。

(4)メタノールによる障害として顕著なものは、網膜微細動脈瘤を伴う脳血管障害である。

(5)キシレンのばく露の生物学的モニタリングの指標としての尿中代謝物は、メチル馬尿酸である。

【解答&解説】

正解=4

(1)~(3)(5)正しい。

(4)誤り:メタノールは、視神経障害を生じる。網膜微細動脈瘤を伴う脳血管障害は、二硫化炭素による健康障害。

【過去(公表)問題14】

化学物質による健康障害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)一酸化炭素は、赤血球中のヘモグロビンと強く結合し、体内組織の酸素欠乏状態を起こす。

(2)シアン化水素による中毒では、細胞内での酸素利用の障害による呼吸困難、けいれんなどがみられる。

(3)硫化水素による中毒では、意識消失、呼吸麻痺などがみられる。

(4)塩化ビニルによる慢性中毒では、慢性気管支炎、歯牙酸蝕症などがみられる。

(5)弗化水素による慢性中毒では、骨の硬化、斑状歯などがみられる。

【解答&解説】

正解=4

(1)~(3)(5)正しい。

(4)誤り:塩化ビニルによる低濃度の長期ばく露では、レイノー症状、指の骨の溶解、皮膚の硬化、肝障害がみられ、がんの一種である肝血管肉腫を生じる。慢性気管支炎、歯牙酸蝕症がみられるのは二酸化硫黄。

【過去(公表)問題15】

金属などによる健康障害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)金属水銀中毒では、感情不安定、幻覚などの精神障害、手指の震えなどの症状がみられる。

(2)鉛中毒では、貧血、末梢神経障害、腹部の疝痛などの症状がみられる。

(3)クロム中毒では、指の骨の溶解、肝臓の血管肉腫などがみられる。

(4)カドミウム中毒では、上気道炎、肺炎、腎機能障害などがみられる。

(5)砒素中毒では、角化症、黒皮症などの皮膚障害、鼻中隔穿孔などの症状がみられる。

【解答&解説】

正解=3

(1)(2)(4)(5)正しい。

(3)誤り:クロム中毒では、気道に吸入すると、咳などの上気道の刺激症状、鼻中隔穿孔、肺がん、上気道がんを生じる。指の骨の溶解、肝臓の血管肉腫がみられるのは塩化ビニル。

【過去(公表)問題16】

電離放射線による健康影響に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)電離放射線の被ばくによる生体への影響には、身体的影響と遺伝的影響がある。

(2)電離放射線の被ばくによる身体的影響のうち、白内障は晩発障害に分類される。

(3)電離放射線の被ばくによる発がんと遺伝的影響は、確定的影響に分類され、その発生には、しきい値があり、しきい値を超えると発生率及び症状の程度は線量に依存する。

(4)電離放射線に被ばく後、数週間程度までに現れる造血器系障害は、急性障害に分類される。

(5)造血器、生殖腺、腸粘膜など頻繁に細胞分裂している組織・臓器は、電離放射線の影響を受けやすい。

【解答&解説】

正解=3

(1)(2)(4)(5)正しい。

(3)誤り:「確定的影響」⇒「確率的影響」、「しきい値があり、しきい値を超えると発生率及び症状の程度は線量に依存する」⇒「しきい値がなく、被ばく線量が増えると発現の確率も増加する」。

【過去(公表)問題17】

作業環境における騒音及びそれによる健康障害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)音圧レベルは、通常、その音圧と人間が聴くことができる最も小さな音圧 (20µPa)との比の常用対数を 20 倍して求められ、その単位はデシベル (dB)で表される。

(2)等価騒音レベルは、単位時間(1分間)における音圧レベルを 10 秒間ごとに平均化した幾何平均値で、変動する騒音レベルの平均値として表した値である。

(3)人が聴くことができる音の周波数は、およそ 20~20,000Hz である。

(4)騒音性難聴の初期に認められる 4,000Hz 付近の音を中心とする聴力低下の型を c⁵dip という。

(5)騒音は、自律神経系や内分泌系へも影響を与えるため、騒音ばく露により、交感神経の活動の亢進や副腎皮質ホルモンの分泌の増加が認められることがある。

【解答&解説】

正解=2

(1)(3)~(5)正しい。

(2)誤り:等価騒音レベルは、時間と共に変動する騒音について、一定時間の平均的な騒音の程度を表す指標のひとつ。

【過去(公表)問題18】

粉じんによる健康障害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)じん肺は、粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病で、けい肺、石綿肺などがある。

(2)じん肺がある程度進行すると、粉じんへのばく露を中止しても肺の線維化が進行する。

(3)けい肺は、鉄、アルミニウムなどの金属粉じんを吸入することによって発症するじん肺である。

(4)石綿肺では、胸膜の肥厚(プラーク)、胸膜の石灰化などがみられる。

(5)木材の粉じんを吸入することによって、ぜんそくを起こすことがある。

【解答&解説】

正解=3

(1)(2)(4)(5)正しい。

(3)誤り:「鉄、アルミニウムなどの金属粉じん」⇒「鉱物性粉じんに含まれる遊離けい酸(SiO2)の粉じん」。

【過去(公表)問題19】

呼吸用保護具に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)呼吸用保護具は、計算により求めた要求防護係数よりも大きな値の指定防護係数をもつものを選択する。

(2)型式検定合格標章のある防じんマスクでも、ヒュームのような微細な粒子に対しては使用してはならない。

(3)防じんマスクの面体の接顔部に接顔メリヤスを使用すると、マスクと顔面との密着性が良くなる。

(4)一酸化炭素用防毒マスクの吸収缶の色は、黄色である。

(5)2種類以上の有害ガスが混在している場合には、そのうち最も毒性の強いガス用の防毒マスクを使用する。

【解答&解説】

正解=1

(1)正しい。

(2)誤り:防じんマスクは、空気中に浮遊する粉じん(固体粒子)、ミスト(液体粒子)、ヒューム(気体の凝固粒子)等の粒子状物質の吸入を防止するためのものなので、有効である。

(3)誤り:面体の接顔部に接顔メリヤスを使用すると密着性が悪くなり、粉じんがマスク内に漏れ込むおそれがある。

(4)誤り:一酸化炭素用は赤色である。 黄色は硫化水素用。

(5)誤り:2種類以上の有害ガスが混在している場合や、対象ガスの種類や濃度が不明な場合は防毒マスクを使用してはならない。

【過去(公表)問題20】

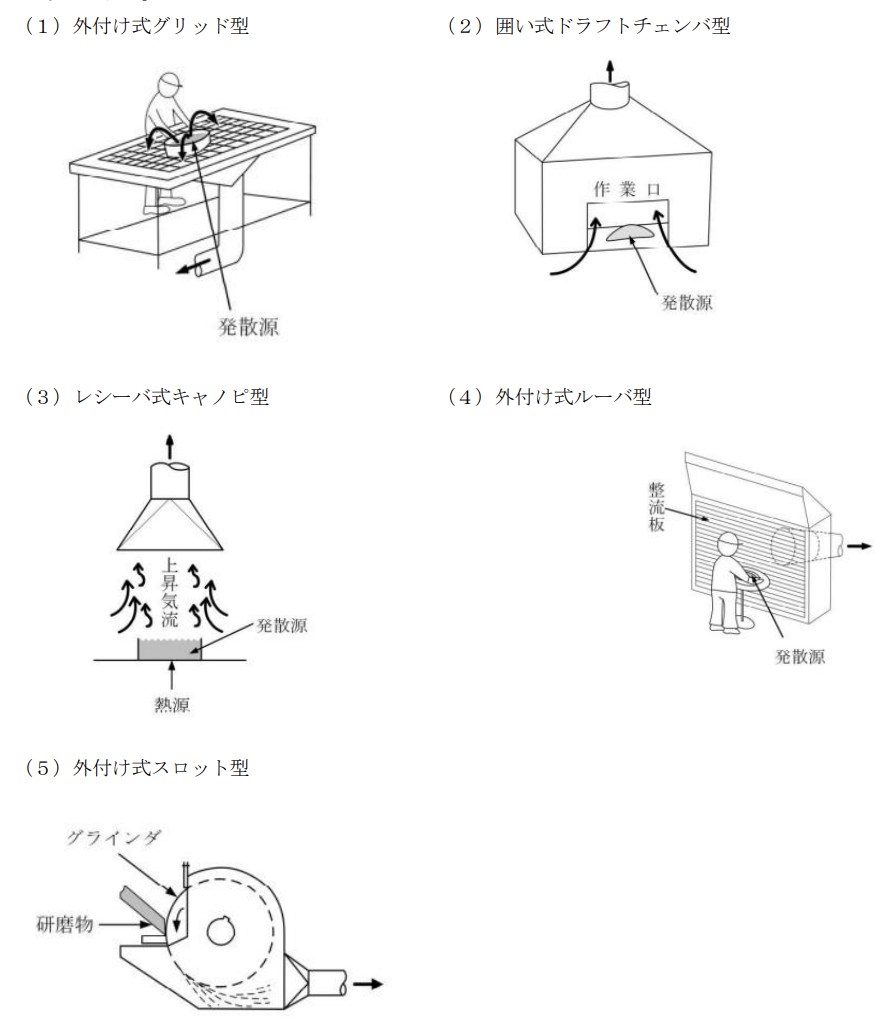

局所排気装置のフードの型式の名称とその模式図の組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。

【解答&解説】

正解=5

(1)~(4)正しい。

(5)誤り:「外付け式スロット型」⇒「レシーバ式カバー型(グラインダ型)」。

関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)

【過去(公表)問題21】

衛生管理者又は衛生推進者の選任について、法令に違反しているものは次のうちどれか。ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。

(1)常時 40 人の労働者を使用する金融業の事業場において、衛生管理者は選任していないが、衛生推進者を1人選任している。

(2)常時 200 人の労働者を使用する水産業の事業場において、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。

(3)常時 300 人の労働者を使用する電気業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を2人選任している。

(4)常時 600 人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場において、3人の衛生管理者のうち2人を事業場に専属で第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任し、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任している。

(5)常時1,200人の労働者を使用する各種商品卸売業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を4人選任し、そのうち1人を専任の衛生管理者としているが、他の3人には他の業務を兼務させている。

【解答&解説】

正解=3

(1)違反していない:安衛法第12条の2(安全衛生推進者等)、安衛則第12条の2(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)。

(2)違反していない:安衛則第7条(衛生管理者の選任)第1項③④。

(3)違反している:「第二種衛生管理者免許」⇒「第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等」。安衛則第7条(衛生管理者の選任)第1項③④。

(4)違反していない:安衛則第7条(衛生管理者の選任)第1項②③④。

(5)違反していない:安衛則第7条(衛生管理者の選任)第1項③④⑤。

【過去(公表)問題22】

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

(1)衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。

(2)衛生委員会の議長を除く全委員については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

(3)衛生管理者として選任しているが事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできない。

(4)当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することができる。

(5)衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにし、議事で重要なものに係る記録を作成して、これを5年間保存しなければならない

【解答&解説】

正解=4

(1)誤り:「衛生管理者」⇒「総括安全衛生管理者又は総括衛生管理者以外の者で当該事業場において

の事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者」。安衛法第18 条(衛生委員会)第2項①、第4項。

(2)誤り:「全委員」⇒「委員の半数」。安衛法第 18 条(衛生委員会)第4項。

(3)誤り:衛生委員会の委員として指名する労働衛生コンサルタントの指名に関して、専属の者でなければ指名できないとの定めはない。また、安衛則第7条第 1 項②により、「2人以上の衛生管理者を選任する場合において、労働衛生コンサルタント1人まではその事業場に専属でなくともよく、安衛法第 18 条第2項②により、衛生委員会の委員は「衛生管理者のうち事業者が指名した者」である。

(4)正しい:安衛法第 18 条(衛生委員会)第3項。

(5)誤り:「5年間」⇒「3年間」。安衛則第 23 条(委員会の会議)第 1 項、第4項。

【過去(公表)問題23】

常時使用する労働者数が100人の事業場で、法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられている業種は、次のうちどれか。

(1)製造業

(2)熱供給業

(3)水道業

(4)医療業

(5)清掃業

【解答&解説】

正解=5

安衛令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)第1項。

(1)~(3)義務付けられていない:300 人以上の業種に該当のため。

(4)義務付けられていない:1,000 人以上の業種に該当のため。

(5)義務付けられている。

【過去(公表)問題24】

労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、労働者の中に、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者、高度プロフェッショナル制度の対象者及び医師はいないものとする。

(1)面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり 100 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。

(2)事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切

な方法により、労働者の労働時間の状況を把握し、その記録を作成して3年間保存するための必要な措置を講じなければならない。

(3)事業者は、労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者から申出があったときは、3か月以内に、面接指導を行わなければならない。

(4)面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

(5)事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

【解答&解説】

正解=2

(1)誤り:「1か月当たり 100 時間」⇒「1 か月当たり 80 時間」。安衛則第 52 条の2(面接指導の対象となる労働者の要件等)第1項。

(2)正しい:安衛法第 66 条の8の3、安衛則第 52 条の7の3(法第 66 条の8の3の厚生労働省令で定める方法等)第 1 項、第2項。

(3)誤り:「3か月以内に」⇒「遅滞なく」。安衛則第 52 条の3(面接指導の実施方法等)第3項。

(4)誤り:産業医に限るとの定めはない。安衛法第 66 条の8(面接指導等)第1項、第2項。

(5)誤り:「3か月以内に」⇒「遅滞なく」。安衛則第 52 条の7(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)。

【過去(公表)問題25】

労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査 (以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

(1)常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

(2)ストレスチェックを行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した労働衛生コンサルタントは、ストレスチェックの実施者となることができる。

(3)事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。

(4)ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。

(5)事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。

【解答&解説】

正解=4

(1)誤り:「6か月以内ごとに 1 回」⇒「1年以内ごとに1回」。安衛則第 52 条の9(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)第1項。

(2)誤り:「労働衛生コンサルタント」⇒「医師、保健師若しくは所定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理士」。安衛則第 52 条の 10(検査の実施者等)第1項。

(3)誤り:ストレスチェックを受けた労働者以外の者に結果を通知してはならない。安衛法第66 条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等)第2項、安衛則第52 条の 12(検査結果の通知)。

(4)正しい:安衛則第 52 条の 10(検査の実施者等)第2項。

(5)誤り:「心理的な負担の程度が高い労働者全員」⇒「心理的な負担の程度が高い労働者であって、面接指導を受ける必要があると検査を行った医師等が認めたもの」。安衛則第 52 条の 15(面接指導の対

象となる労働者の要件)。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

【過去(公表)問題26】

産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、産業医の選任の特例はないものとする。

(1)医師のうち、労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるものは、産業医として選任することができる。

(2)産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から 14 日以内に行わなければならない。

(3)事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

(4)常時使用する労働者数が 2,000 人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。

(5)産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる。

【解答&解説】

正解=5

(1)正しい:安衛則第 14 条(産業医及び産業歯科医の職務等)第2項③。

(2)正しい:安衛則第 13 条(産業医の選任等)第1項①。

(3)正しい:安衛則第 13 条(産業医の選任等)第4項。

(4)誤り:「2,000 人を超える場合」⇒「3,000 人を超える場合」。安衛則第 13 条(産業医の選任等)第1項④。

(5)正しい:設問の「労働者に対する衛生教育に関すること」は、安衛則第 14 条(産業医及び産業歯科医の職務等)に該当するため、正しい。安衛法第 13 条(産業医等)第5項、安衛則第 14 条(産業医及び産業歯科医の職務等)第3項。

【過去(公表)問題27】

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

(1)日常行う清掃のほか、大掃除を、1年に1回、定期に、統一的に行っている。

(2)男性 25 人、女性 25 人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。

(3)60 人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、500 m3となっている。

(4)事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8 m2としている。

(5)労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については 500 ルクス、粗な作業については 100 ルクスとしている。

【解答&解説】

正解=5

(1)違反している:「1年に1回」⇒「6か月以内ごとに1回」。安衛則第 619 条(清掃等の実施)第1項①。

(2)違反している:「区別して設けていない」⇒「区別して設けなければならない」。常時 50 人以上であれば男女で区別した労働者が臥床することのできる休養室又は休養所が必要である。安衛則第 618 条(休養室等)。

(3)違反している:500 m3/60 人=8.3・・・m3となり、1人 10 m3以上を満たない。安衛則第 600 条(気積)第1項。

(4)違反している:「0.8 m2」⇒「1m2以上」。安衛則第 630 条(食堂及び炊事場)第1項②。

(5)違反していない:安衛則第 604 条(照度)第1項。

【過去(公表)問題28】

事務室の設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

(1)機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

(2)空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、 定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。

(3)空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

(4)事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の期間に1回、測定しなければならない。

(5)事務室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

【解答&解説】

正解=1

(1)誤り:「6か月以内ごとに1回」⇒「2か月以内ごとに1回」。事務所則第9条(点検等)第1項。

(2)正しい:事務所則第9条の2第1項③。

(3)正しい:事務所則第9条の2第1項④。

(4)正しい:事務所則第7条の2第1項。

(5)正しい:事務所則第 10 条(照度等)第3項。

【過去(公表)問題29】

労働基準法に定める育児時間に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、男性、女性共に育児時間を請求することができる。

(2)育児時間は、1日2回、1回当たり少なくとも30分の時間を請求することができる。

(3)育児時間中は、育児時間を請求した労働者を使用してはならない。

(4)育児時間を請求しない労働者に対しては、育児時間を与えなくてもよい。

(5)育児時間は、必ずしも有給としなくてもよい。

【解答&解説】

正解=1

労基法第 67 条(育児時間)。

(1)誤り:「労働者は、男性、女性共に」⇒「女性は」。育児時間の請求は女性のみ。

(2)~(5)正

【過去(公表)問題30】

週所定労働時間が 30 時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して4年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは 次のうちどれか。ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。

(1)12 日

(2)13 日

(3)14 日

(4)16 日

(5)18 日

【解答&解説】

正解=4

週所定労働日数が4日でも、週所定労働時間が 30 時間のため、年次有給休暇の比例付与には該当しない。労基法第 39 条(年次有給休暇)第2項、第3項、労規則第 24 条の3(所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇の比例付与)第 1 項。

労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの)

【過去(公表)問題31】

事務室内において、空気を外気と入れ換えて二酸化炭素濃度を 1,000ppm 以下に保った状態で、在室することのできる最大の人数は次のうちどれか。ただし、外気の二酸化炭素濃度を 400ppm、外気と入れ換える空気量を 600 m3/h、1人当たりの呼出二酸化炭素量を 0.015 m3/h とする。

(1)18 人

(2)20 人

(3)22 人

(4)24 人

(5)26 人

【解答&解説】

正解=4

必要換気量(m3/h)=室内にいる人が1時間に呼出する二酸化炭素量(m3/h)÷室内二酸化炭素基準濃度― 外気の二酸化炭素濃度×1,000,000

- 在室者人数=Xとする

- 在室者全員が1時間に呼出する二酸化炭素量=0.015 m3/h

- 室内二酸化炭素基準濃度=1,000ppm

- 外気の二酸化炭素濃度=400ppm

- 必要換気量(外気と入れ換える空気量)=600 m3/h

- 提示されている単位が ppm の場合の係数=1,000,000

- 600=(X×0.015)÷(1,000-400)×1,000,000

- X=24

在室することのできる最大人数は、24 人である。

【過去(公表)問題32】

温熱条件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)温度感覚を左右する環境要素は、気温、湿度及び気流であり、この三要素によって温熱環境が定まる。

(2)実効温度は、人の温熱感に基礎を置いた指標で、気温、湿度及び気流の総合効果を温度目盛りで表したものである。

(3)相対湿度は、空気中の水蒸気量と、その温度における飽和水蒸気量との比を百分率で示したものである。

(4)WBGTは、暑熱環境による熱ストレスの評価に用いられる指標で、日射がない場合は、自然湿球温度と黒球温度の測定値から算出される。

(5)WBGT基準値は、暑熱順化者に用いる値の方が、暑熱非順化者に用いる値より大きな値となる。

【解答&解説】

正解=1

(1)誤り:「気温、湿度及び気流であり、この三つの要素」⇒「気温、湿度、気流及びふく射熱(放射熱)であり、この四つの要素」。

(2)~(5)正しい。

【過去(公表)問題33】

厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1)ディスプレイは、おおむね 50cm の視距離が確保できるようにしている。

(2)間接照明の照明器具を用いてグレアを防ぐようにしている。

(3)一連続作業時間が 1 時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に5分の作業休止時間を設けている。

(4)情報機器作業に係る定期健康診断は、1年以内ごとに1回、定期に実施している。

(5)1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象としている。

【解答&解説】

正解=3

(1)(2)(4)(5)正しい。

(3)誤り:「5分の作業休止時間」⇒「10~15 分の作業休止時間」。

【過去(公表)問題34】

厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。

(1)潤いへの配慮

(2)個人差への配慮

(3)労働者の意見の反映

(4)継続的かつ計画的な取組

(5)快適な職場環境の基準値の達成

【解答&解説】

正解=5

(1)~(4)正しい。

(5)誤り:「快適な職場環境の基準値の達成」は「考慮すべき事項」として定められていない。

【過去(公表)問題35】

厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づく腰痛予防対策に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)作業動作、作業姿勢についての作業標準の策定は、その作業に従事する全ての労働者に一律な作業をさせることになり、個々の労働者の腰痛の発生要因の排除又は低減ができないため、腰痛の予防対策としては適切ではない。

(2)介護・看護作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を行う。

(3)重量物取扱い作業の場合、満 18 歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね 40%以下とする。

(4)重量物取扱い作業の場合、満 18 歳以上の女性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、男性が取り扱うことのできる重量の 60%位までとする。

(5)床面などから荷物を持ち上げる場合には、片足を少し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に降ろして当該荷物をかかえ、膝を伸ばすことによって立ち上がるようにする。

【解答&解説】

正解=1

(1)誤り:指針には、「腰痛の発生要因を排除又は低減できるよう、作業標準を策定すること。」また「作業標準は、個々の労働者の健康状態・特性・技能レベル等を考慮して個別の作業内容に応じたものにしていく必要があるため、定期的に確認し見直すこと。」が定められている。

(2)~(5)正しい。

【過去(公表)問題36】

厚生労働省の「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

(1)経営トップ自らが、高齢者労働災害防止対策に取り組む姿勢を示し、企業全体の安全意識を高めるため、高齢者労働災害防止対策に関する事項を盛り込んだ安全衛生方針を表明する。

(2)高齢者労働災害防止対策には、事業場全体で取り組むことが重要であることから、対策を推進するための特定の部署や担当者を指定することは避けるようにする。

(3)身体機能が低下した高年齢労働者であっても安全に働き続けることができるよう、事業場の施設、設備、装置等の改善を行うが、危険を知らせるための警報音等は、年齢によらず聞き取りやすい高音域の音を採用するとよい。

(4)高年齢労働者が自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、高年齢労働者を対象とした体力チェックを継続的に行うことが望ましいが、個々の労働者に対する不利益につながるおそれがあることから、体力チェックの評価基準は設けないようにする。

(5)高年齢労働者は、十分な経験を有しているため、改めて安全衛生教育を行うことは高年齢労働者の自尊心を損なうおそれがあるばかりでなく、長時間にわたり教育を行うことは身体面の負担が大きいことから、最小限の時間と内容で行うことが望ましい。

【解答&解説】

正解=1

(1)適切である。

(2)適切でない:「特定の部署や担当者を指定することは避けるようにする」⇒「高齢者労働災害防止対策に取り組む組織や担当者を指定する等により、高齢者労働災害防止対策の実施体制を明確化すること」。

(3)適切でない:「高音域の音」⇒「中低音域の音」。

(4)適切でない:「体力チェックの評価基準は設けないようにする」⇒「安全作業に必要な体力について定量的に測定する手法及び評価基準は安全衛生委員会等の審議を踏まえてルール化することが望ましい」。なお、指針には、体力チェックの評価基準を設けない場合及び設ける場合の考慮事項が示されている。

(5)適切でない:「高年齢労働者を対象とした教育においては、作業内容とそのリスクについての理解を得やすくするため、十分な時間をかけ、写真や図、映像等の文字以外の情報も活用すること。高年齢労働者が、再雇用や再就職等により経験のない業種や業務に従事する場合には、特に丁寧な教育訓練を行うこと。」とされており、設問は適切ではない。

【過去(公表)問題37】

脳血管障害及び虚血性心疾患に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)出血性の脳血管障害は、脳表面のくも膜下腔に出血するくも膜下出血、脳実質内に出血する脳出血などに分類される。

(2)虚血性の脳血管障害である脳梗塞は、脳血管自体の動脈硬化性病変による脳塞栓症と、心臓や動脈壁の血栓が剥がれて脳血管を閉塞する脳血栓症に分類される。

(3)虚血性心疾患は、冠動脈による心筋への血液の供給が不足したり途絶えることにより起こる心筋障害である。

(4)心筋梗塞では、突然激しい胸痛が起こり、「締め付けられるように痛い」、「胸が苦しい」などの症状が、1時間以上続くこともある。

(5)運動負荷心電図検査は、虚血性心疾患の発見に有用である。

【解答&解説】

正解=2

(1)(3)~(5)正しい

(2)誤り:「脳塞栓症」⇒「脳血栓症」。「脳血栓症」⇒「脳塞栓症」。脳血管自体の動脈硬化性病変による脳血栓症と、心臓や動脈壁の血栓が剥がれて脳血管を閉塞する脳塞栓症に分類される。

【過去(公表)問題38】

感染症に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)感染が成立し、症状が現れるまでの人をキャリアといい、感染したことに気付かずに病原体をばらまく感染源になることがある。

(2)インフルエンザウイルスにはA型、B型及びC型の三つの型があるが、流行の原因となるのは、主として、A型及びB型である。

(3)インフルエンザ発症後のウイルスの排出期間は、一般的に7日間程度であるが、この間、排出されるウイルスの量は、解熱してもほとんど変化しない。

(4)結核は、初期症状は風邪とよく似ているが、2週間以上続く咳や痰及び微熱や倦怠感がある。

(5)風しんは、発熱、発疹、リンパ節腫脹を特徴とするウイルス性発疹症で、免疫のない女性が妊娠初期に風しんにかかると、胎児に感染し出生児が先天性風しん症候群 (CRS)となる危険性がある。

【解答&解説】

正解=3

(1)(2)(4)(5)正しい。

(3)誤り:「解熱してもほとんど変化しない」⇒「解熱とともに減少する」

【過去(公表)問題39】

食中毒に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)腸炎ビブリオ菌は、熱に強い。

(2)サルモネラ菌による食中毒は、鶏卵が原因となることがある。

(3)黄色ブドウ球菌による食中毒は、食品に付着した菌が食品中で増殖した際に生じる毒素により発症する。

(4)ウェルシュ菌、セレウス菌及びカンピロバクターは、いずれも細菌性食中毒の原因菌である。

(5)ノロウイルスによる食中毒は、冬季に集団食中毒として発生することが多く、潜伏期間は、1~2日間である。

【解答&解説】

正解=1

(1)誤り:「熱に強い」⇒「熱に弱い」。腸炎ビブリオ菌は病原性好塩菌ともいわれ、真水や熱に弱い。

(2)~(5)正しい。

【過去(公表)問題40】

出血及び止血法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)体内の全血液量は、体重の約8%で、その約3分の1を短時間に失うと生命が危険な状態となる。

(2)静脈性出血は、擦り傷のときにみられ、傷口から少しずつにじみ出るような出血である。

(3)止血を行うときは、受傷者の血液による処置者への感染防止のため、ビニール手袋を着用したりビニール袋を活用するようにする。

(4)止血法には、直接圧迫法、間接圧迫法などがあるが、一般人が行う応急手当としては直接圧迫法が推奨されている。

(5)間接圧迫法は、出血部位より心臓に近い部位の動脈を圧迫する方法で、止血点を指で骨に向けて強く圧迫する。

【解答&解説】

正解=2

(1)(3)~(5)正しい。

(2)誤り:「静脈性出血」⇒「毛細血管性出血」。静脈性出血は、浅い切り傷にみられ、傷口からゆっくり、とぎれることなくあふれるような出血である。

労働生理

【過去(公表)問題41】

次のうち、正常値に男女による差がないとされているものはどれか。

(1)赤血球数

(2)ヘモグロビン量

(3)ヘマトクリット値

(4)血小板数

(5)基礎代謝量

【解答&解説】

正解=4

(1)~(3)(5)性差がある。

(4)差がない:血小板数は、正常値に男女差がない。

【過去(公表)問題42】

心臓及び血液循環に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)肺循環により左心房に戻ってきた血液は、左心室を経て大動脈に入る。

(2)大動脈を流れる血液は動脈血であるが、肺動脈を流れる血液は静脈血である。

(3)心拍数は、左心房に存在する洞結節からの電気刺激によってコントロールされている。

(4)心臓の拍動による動脈圧の変動を末梢の動脈で触知したものを脈拍といい、一般に、手首の橈骨動脈で触知する。

(5)心筋は人間の意思によって動かすことができない不随意筋であるが、随意筋である骨格筋と同じ横紋筋に分類される。

【解答&解説】

正解=3

(1)(2)(4)(5)正しい。

(3)誤り:「左心房」⇒「右心房」。

【過去(公表)問題43】

呼吸に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)横隔膜が下がり、胸郭内の内圧が低くなるにつれ、気道を経て肺内へ流れ込む空気が呼気である。

(2)呼吸に関与する筋肉は、間脳の視床下部にある呼吸中枢によって支配されている。

(3)肺胞内の空気と肺胞を取り巻く毛細血管中の血液との間で行われるガス交換は、外呼吸である。

(4)身体活動時には、血液中の窒素分圧の上昇により呼吸中枢が刺激され、1回換気量及び呼吸数が増加する。

(5)チェーンストークス呼吸とは、肺機能の低下により呼吸数が増加した状態をいい、喫煙が原因となることが多い。

【解答&解説】

正解=3

(1)誤り:「呼気」⇒「吸気」。

(2)誤り:「間脳の視床下部」⇒「脳幹の延髄」。

(3)正しい。

(4)誤り:「窒素分圧」⇒「二酸化炭素」。

(5)誤り:「呼吸数が増加した状態」⇒「呼吸をしていない状態から次第に呼吸が深まり、やがて再び浅くなって呼吸が止まる状態を交互に繰り返すパターンの呼吸のこと」、「喫煙」⇒「心不全や脳卒中」。

【過去(公表)問題44】

消化器系に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)ブドウ糖とアミノ酸は、小腸の繊毛の毛細血管に吸収され、門脈を通って肝臓に運ばれる。

(2)無機塩及びビタミン類は、酵素による分解を受けないでそのまま吸収される。

(3)胆汁はアルカリ性で、蛋白質を分解するトリプシンなどの消化酵素を含んでいる。

(4)胃は、塩酸やペプシノーゲンを分泌して消化を助けるが、水分の吸収はほとんど行わない。

(5)吸収された栄養分は、血液やリンパによって組織に運搬されてエネルギー源などとして利用される。

【解答&解説】

正解=3

(1)(2)(4)(5)正しい。

(3)誤り:「蛋白質を分解するトリプシンなどの消化酵素を含んでいる」⇒「消化酵素を含まない」。

【過去(公表)問題45】

体温調節に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)寒冷な環境においては、皮膚の血管が拡張して血流量を増し、皮膚温を上昇させる。

(2)暑熱な環境においては、内臓の血流量が増加し体内の代謝活動が亢進することにより、人体からの熱の放散が促進される。

(3)体温調節のように、外部環境が変化しても身体内部の状態を一定に保つ生体の仕組みを同調性といい、筋肉と神経系により調整されている。

(4)体温調節中枢は、小脳にあり、熱の産生と放散のバランスを維持し体温を一定に保つよう機能している。

(5)甲状腺ホルモンの分泌により、代謝が亢進し、体温は上昇する。

【解答&解説】

正解=5

(1)誤り:「皮膚の血管が拡張して血流量を増し、皮膚温を上昇させる」⇒「皮膚の血管は収縮して熱の放散を減らす」。

(2)誤り:「内臓の血流量が増加し体内の代謝活動が亢進することにより」⇒「皮膚の血流量を多くして、発汗量を増やすことにより」。

(3)誤り:「同調性」⇒「恒常性」、「筋肉と神経系により調節」⇒「神経系(自律神経)と内分泌系(ホルモン)により調節」。

(4)誤り:「小脳」⇒「間脳の視床下部」。

(5)正しい。

【過去(公表)問題46】

耳とその機能に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)耳は、聴覚と平衡感覚をつかさどる器官で、外耳、中耳及び内耳の三つの部位に分けられる。

(2)耳介で集められた音は、鼓膜を振動させ、その振動は耳小骨によって増幅され、内耳に伝えられる。

(3)内耳は、前庭、半規管及び蝸牛(うずまき管)の三つの部位からなり、前庭 と半規管が平衡感覚、蝸牛が聴覚をそれぞれ分担している。

(4)内耳に伝わった音の振動は、蝸牛の中のリンパ液を介して有毛細胞に伝わり、この時、音の振幅の大きさによって異なる部位の有毛細胞が振動することによって音の高さの違いが伝えられる。

(5)鼓室は、耳管によって咽頭に通じており、その内圧は外気圧と等しく保たれている。

【解答&解説】

正解=4

(1)~(3)(5):正しい

(4)誤り:「音の振幅の大きさ」⇒「周波数」。大きな振動は大きな音として伝えられる。

【過去(公表)問題47】

神経系に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)神経細胞の細胞体が集合しているところを、中枢神経系では神経節といい、 末梢神経系では神経核という。

(2)小脳は、随意運動、平衡機能などの調整に関与しており、小脳が侵されると運動失調が生じる。

(3)体性神経には感覚器官からの情報を中枢に伝える感覚神経と、中枢からの命令を運動器官に伝える運動神経がある。

(4)自律神経系は、内臓、血管、腺などの不随意筋に広く分布し、各種臓器の消化、呼吸、循環などの機能を意志とは関係なく調節している。

(5)交感神経と副交感神経は、同一器官に分布していても、その作用はほぼ正反対であり、例えば、交感神経は心拍数を増加し、消化管の運動を抑制するが、副交感神経は心拍数を減少し、消化管の運動を亢進する。

【解答&解説】

正解=1

(1)誤り:「神経節」⇒「神経核」、「神経核」⇒「神経節」。神経細胞の細胞体が集合しているところを、中枢神経系では神経核といい、 末梢神経系では神経節という。

(2)~(5)正しい

【過去(公表)問題48】

代謝に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)代謝において、細胞に取り入れられた体脂肪、グリコーゲンなどが分解されてエネルギーを発生し、ATPが合成されることを同化という。

(2)代謝において、体内に摂取された栄養素が、種々の化学反応によって、細胞を構成する蛋白質などの生体に必要な物質に合成されることを異化という。

(3)エネルギー代謝率は、一定時間中に体内で消費された酸素と排出された二酸化炭素の容積比である。

(4)基礎代謝量は、安静時における心臓の拍動、呼吸、体温保持などに必要な代謝量で、睡眠中の測定値で表される。

(5)メッツ(METs)は、身体活動の強度を示す指標で、座位安静時の酸素消費量に対する運動時の酸素消費量で表される。

【解答&解説】

正解=5

(1)誤り:「同化」⇒「異化」。

(2)誤り:「異化」⇒「同化」。

(3)誤り:「一定時間中に体内で消費された酸素と排出された二酸化炭素の容積比」⇒「作業に要したエネルギー量を基礎代謝量で割った値」。

(4)誤り:「睡眠中の測定値」⇒「目を覚ました状態で横臥し、安静に保った状態の測定値」。

(5)正しい。

【過去(公表)問題49】

免疫に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)抗原とは、免疫に関係する細胞によって異物として認識される物質のことである。

(2)抗原となる物質には、蛋白質、糖質などがある。

(3)抗体とは、体内に入ってきた抗原に対して体液性免疫において作られる免疫グロブリンと呼ばれる蛋白質のことである。

(4)好中球は白血球の一種であり、偽足を出してアメーバ様運動を行い、体内に侵入してきた細菌などを貪食する。

(5)リンパ球には、血液中の抗体を作るTリンパ球と、細胞性免疫の作用を持つBリンパ球がある。

【解答&解説】

正解=1

(1)~(4)正しい

(5)誤り:「Tリンパ球」⇒「Bリンパ球」、「Bリンパ球」⇒「Tリンパ球」。血液中の抗体を作るBリンパ球と、細胞性免疫の作用を持つTリンパ球という。

【過去(公表)問題50】

腎臓・泌尿器系に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)ネフロン (腎単位)は、尿を生成する単位構造で、1個の腎小体とそれに続く1本の尿細管から成り、1個の腎臓中に約100万個ある。

(2)腎臓の腎小体では、糸球体から血液中の蛋白質以外の血漿成分がボウマン嚢に濾し出され、原尿が生成される。

(3)腎臓の尿細管では、原尿に含まれる大部分の水分及び身体に必要な成分が血液中に再吸収され、残りが尿として生成される。

(4)尿の約95%は水分で、約5%が固形物であるが、その成分が全身の健康状態をよく反映するので、尿を採取して尿素窒素の検査が広く行われている。

(5)尿の生成・排出により、体内の水分の量やナトリウムなどの電解質の濃度を調節するとともに、生命活動によって生じた不要な物質を排出する。

【解答&解説】

正解=4

(1)~(3)(5)正しい。

(4)誤り:尿素窒素(BUN)は血液の検査項目である。腎臓から排泄される老廃物の一種で、腎臓の機能が低下すると尿中へ排泄されず、血液中の値が高くなる。

以上

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽